角田光代の源氏

みなさん、こんにちは。

元都立高校国語科教師、すい喬です。

今回は名作の誉れ高い、『源氏物語』をとりあげます。

あなたは作家の角田光代をご存知ですか。

話題作を次々と発表している現代作家の1人です。

代表作に『対岸の彼女』『紙の月』『八日目の蝉』『空中庭園』などがあります。

個人的には『八日目の蝉』が一番読みごたえがありましたね。

彼女が出版社からの依頼を受けて『源氏物語』を現代語訳を開始したのは2014年のことだそうです。

約5年間かけて、現代語訳を試みました。

その時、最も参考にしたのがここにあげた本です。

彼女自身、インタビューで何度もそのことを語っています。

『平安人の心で「源氏物語」を読む』(山本淳子著、朝日選書)がそれです。

ぼく自身もこの本にはインスパイアーされました。

山本淳子氏は平安文学の研究者です。

ユニークな本を何冊も上梓しています。

1番面白く読んだのは『紫式部ひとり語り』でした。

紫式部と同時代の人たちが、何を考えていたのかを、実感をこめて知ることができたからです。

ちなみに、角田光代が訳した今回の『源氏物語』は幾つかの点でユニークだと言われています。

1番の特徴は敬語を大胆にカットしたことです。

源氏の難しさは、昔から敬語にあると言われてきました。

入試でも、この作品には大いに苦しめられたものです。

一言でいえば、主語がないうえに、敬語の使い方が複雑なので、人間関係を捕まえるのが困難なのです。

特に尊敬と謙譲が入り混じった分は、元も厄介なものでした。

それを彼女はバッサリと切り捨て、なるべく読みやすい形にかえたのです。

「である調」と「ですます調」の使い分けで、主語がわかりやすくなりました。

参考までに「玉鬘」の段の最初のところを引用します。

他の作家の現代語訳と比べてみてください。

現代語訳の例

ずいぶんと長い年月がたっているが、この上なく愛していた夕顔を、光君は人とひとときも忘れたことがない。

それぞれに性格の違う女君たちと次々と知り合ってきたが、やはりあの人が生きていたらと、いつまでも悲しく無念に思う。

かつて夕顔に仕えていた右近という侍女は、どうというこのない女ではあるが、夕顔の形見だと思って光君は目を掛けていて、夕顔亡き後からずっとそばに仕えさせていた。

須磨に退去する際、光君は女房たちをみな紫の上に預けていったが、この右近もこの右近もその時以来紫の上に仕えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

現代の小説を読んでいる感覚に近いですね。

少しも違和感がありません。

装飾的要素の強い敬語を限りなく削除したという、作家の方法論が見えてきます。

今までも多くの作家たちがこの作品の現代語訳に挑んできました。

谷崎潤一郎や与謝野晶子などの作品は古典の香りがたかく、瀬戸内寂聴になってかなり現代の小説に近づいたような気がします。

近年になってもたくさんの訳者による本が出版されています。

現代語で読んでも、その輻輳した内容にはただ驚かされるばかりです。

紫式部が書き始めた頃は、まさかこれほどの長編になるとは夢にも思っていなかったでしょう。

それでなくても当時、紙は大変高価で、たやすく手に入るものではありませんでした。

さまざまな偶然がかさなった結果、今日の形になったものと思われます。

『更級日記』を綴った菅原孝標女などは、『源氏物語』が読みたい一心で、父と共に赴任先から京都へ帰ったと記しています。

印刷技術もない時代、筆写してまでも読みたい作品というのは、それほど多くはなかったものと思われます。

それでも手に入った時は、昼も夜もないくらい、熱中して読んだとあります。

それだけ、多くの人の目に触れる作品になるには、よほど何かが必要だったに違いありません。

定子の数奇な一生

『平安人の心で「源氏物語」を読む』のなかで1番面白かったのはどこか。

それは光源氏の母・桐壷更衣のモデルが一条天皇の中宮・定子ではないかという推論です。

当時の人が源氏物語の冒頭を読んだ時、何を考えたのか。

それは当時、一条天皇の周囲で起こった事件そのものでした。

『源氏物語』を手にとれる位置にいる人たちは、いつも天皇の動きに注目しています。

ちなみに中宮・定子は清少納言が仕えた主人です。

そこへ突然あらわれたのがもう1人の中宮・彰子でした。

無理に権力者、藤原道長が押し付けたといってもいい女性です。

定子は23歳、天皇は20歳、彰子はまだ12歳でした。

天皇のとまどいぶりが目に見えるようですね。

当時、天皇の正室となる女性はその実家の政治力に左右されました。

彰子の父親が最高権力者、藤原道長となれば、誰も逆らうことはできません。

山本淳子氏の著書からその部分を抜き出してみます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

定子の人生を振り返ろう。

14歳で一条天皇に入内し、唯一にして最愛のきさきとして輝いた。

母が受領階級出身という庶民性、漢文が得意という知性は、共に天皇の心をとらえた魅力だったが、きさきしては異色である。

19歳で父の関白、藤原道隆を亡くしてから人生は急転。

20歳の時、長徳の政変によって兄弟が流罪に処され、絶望した定子は出家した。

人生を捨てたのだ。

当然、一条天皇とは離別となったが、異例にも彼は翌年彼女を復縁させた。

それは天皇は権力の後ろ盾を持つきさきをこそ寵愛して子を産ますべきという、摂関政治のルールを逸脱する行為だった。

定子は激しい批判を浴び、特に我が娘の入内を企図していた最高権力者、藤原道長からは陰湿ないじめをうけた。

そんななかで、天皇の第一皇子を出産。

道長の娘、彰子が入内したわずか6日後のことである。

その後も道長によって皇后の称号が2分割され、彰子に並び立たれるなど圧力をかけられ、長保2年(1000)12月、第3子を出産した床で、24歳の若さで崩御した。

定子に対する親近感

定子は数奇な一生を過ごした女性ですね。

『枕草子』に出てくる明るくて聡明な女性だけをイメージしていると、その落差に驚かされます。

不条理な人生といってもいいかもしれません。

定子は出家さえもできなかったのです。

天皇の第1皇子を産んだにも関わらず、実家の零落が原因で、子どもを天皇にすることもできませんでした。

定子の母親は受領階級の出身です。

受領とは四位、五位どまりの下級貴族のことです。

紫式部がそこに親しみを覚えたことは間違いありません。

あるいは漢文が得意だったことにも親近感を感じたでしょうね。

さらに彼女は一条天皇が定子を失った数か月後に、夫の藤原宣孝と死に別れています。

ある意味、天皇と同じように人の死を身近に感じていたのです。

紫式部の心のなかに大きな空虚感が残されたのは、容易に想像できます。

『源氏物語』の執筆が始まったのは、この出来事のわずか数年後です。

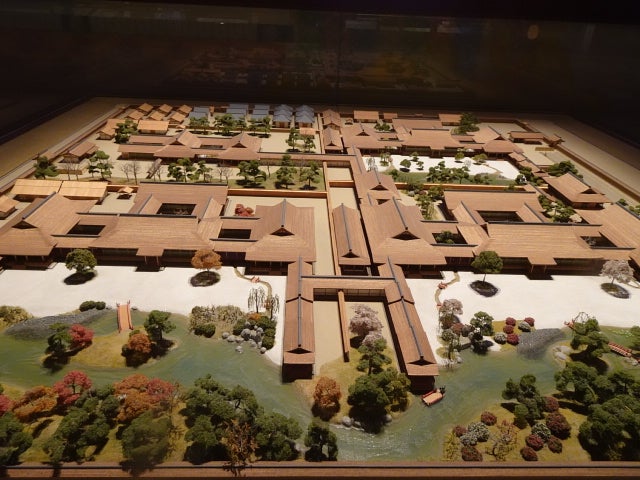

作中の桐壷帝は一条天皇に、桐壷更衣は定子に似ることとなりました。

それ以外に、紫式部には想像できる世界がなかったのです。

そこにこそ、真実そのものがありました.

作中で、残された光源氏を天皇が後継にしたいと願ったことを思い出してください。

定子の遺した敦康親王に対して、一条天皇がどれほど心を砕いたかを知れば、内容が酷似していることがすぐにわかります。

物語を書き始めた時点で、紫式部はまだ彰子には仕えていませんでした。

フィクションの主人公、桐壷帝はただの人形ではないのです。

血の通った実に生き生きとした人間として描かれています。

『源氏物語』が今日まで多くの人に読まれている背景には、まさにこの人間ドラマがあるからなのです。

紫式部の書くこの物語が一条天皇の目に触れるまでに、それほどの時間はかかりませんでした。

彼女の書いた『紫式部日記』にはその事実が記されています。

天皇は桐壷帝の中に、自分の後ろ姿を重ね合わせたに違いありません。

ドラマ「光る君へ」

NHKのドラマの中でも、道長がなんとしても天皇と自分の娘、彰子との間に男子が欲しかったことを強調していました。

そのための祈願として、大変に険しい山が連なる吉野の金峯山寺にまで詣でています。

さらに紫式部が手がけ始めていた『源氏物語』執筆を後押したのです。

そのための方策が、紙の提供でした。

当時としては大変に高価だった和紙をふんだんに与えたのです。

さらに特別に豪華な装丁で天皇に奏上したりもしました。

彰子に仕えている紫式部が書いた作品が面白いということで、天皇も物語に関心を示したことでしょう。

つまり彰子と一条天皇との関係がより親密になるための装置として、『源氏物語』は十分な役割を果たしたのです。

ちなみに道長と紫式部との関係の親密度については全くわかっていません。

想像力を最大に発揮して、ドラマは描かれていましたね。

が、さすがに限度を超えたようです。

それもこれも、『源氏物語』の持つ迫力のなせる賜物なのかもしれません。

ぜひ、あなたもこれを機会に現代語訳などに挑戦してみてはどうでしょうか。

『源氏物語』は光源氏の一代記という以上に、人間のはかなさ、世の無常を知るための恰好の作品だといえます。

この物語の中では、源氏も流れ去る1人の人間に過ぎないのです。

ゆっくりと味わってみてください。

今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。